A muchos les resultará familiar escuchar en casi todas las presentaciones que hacen los funcionarios públicos, que siempre citan hasta el cansancio el informe del Banco Mundial (2009) que demuestra que con un 10% de aumento de las conexiones de Banda Ancha se incrementa el crecimiento económico de un paÃs en 1,3% (asÃ, sin más, como por arte de magia).

Lamentablemente, esos son resultados a nivel macro. A nivel microeconómico la evidencia empÃrica es particularmente escasa.

Para muestra de ello, un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) del 2011, señalaba que âno obstante el acceso instantáneo a mercados remotos, el empoderamiento polÃtico, el diagnóstico médico virtual y otras mejoras, en la actualidad no es claro si las TIC han logrado propiciar un verdadero desarrollo económico en América Latina y en otras regiones. En su mayor parte, la evidencia existente está basada en anécdotas que describen casos exitosos, pero que aportan muy poco respaldo cientÃfico en cuanto al vÃnculo entre las TIC y los supuestos aumentos de productividad y bienestar resultantesâ.

En artÃculos previos pudimos conocer varios casos donde las TIC están impactando en la población rural de localidades en Asillo y Taraco (Puno), Capachica (Puno),  Catacaos (Piura) y Andaray (Arequipa).

Recientemente (03-nov-16) conocimos los proyectos rurales ganadores del premio ConectaRSE para Crecer, todos los cuales son experiencias de éxito en el uso de las TIC por parte de la población rural.

Sin embargo, no podemos generalizar a partir de unas pocas experiencias exitosas.

En efecto, no todas las experiencias rurales con el uso de las TIC son provechosas. De hecho, es posible que en gran parte de ellas sea todo lo contrario.

Por lo dicho, más allá de lo macroeconómico, resulta imprescindible aprender de los estudios de casos particulares, para a partir de ello obtener lecciones que puedan ser aplicadas con un mejor criterio en próximos proyectos.

En lo que sigue, tomaré una experiencia basándome en el artÃculo âConectividad y acceso a TIC en la amazonÃa rural peruana: el caso de la cuenca del rÃo napoâ de Luis Calcina y Bryand Hidalgo (2014), el cual analiza el escaso impacto de los proyectos FITEL implementados en 10 localidades de dicha zona.

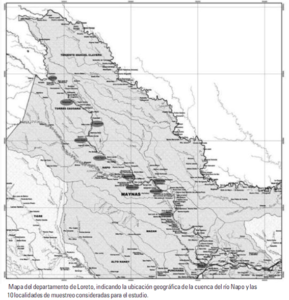

Las 10 comunidades de estudio en la cuenca del rÃo Napo

El estudio fue realizado entre los años 2010 y 2012 en 10 comunidades de la cuenca del rÃo Napo.

En toda la cuenca se ubican cerca de 33 mil habitantes distribuidos en alrededor de 200 poblados ubicados principalmente en las zonas ribereñas.

Según los autores, esta área de estudio fue seleccionada principalmente porque es un espacio rural amazónico altamente intervenido en materia de TIC, cuyos impactos aún no habÃan sido adecuadamente estudiados.

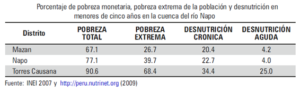

Adicionalmente, la cuenca del Napo es una zona considerada entre las más pobres de la región.

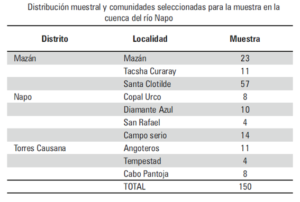

La muestra fue aleatoria y simple, determinándose en 150 hogares.

4 experiencias principales orientadas a conectar con las TIC

En la cuenca del rÃo Napo se identificaron 4 experiencias principales orientadas a conectar mediante las TIC a la población rural, y que fueron implementadas en diferentes momentos.

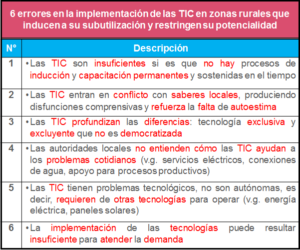

6 errores en la implementación de las TIC que reducen su potencial impacto

Los autores tratan de responder las siguientes preguntas:

- ¿En verdad las TIC están ayudando al crecimiento económico y a mejorar la calidad de vida de esta población?

- ¿Existe la certeza de que a esa población se les está âconectandoâ el desarrollo?

Los autores encuentran que âel problema no es la brecha digital sino la forma como son introducidas las nuevas tecnologÃas, ya que allà donde han ingresado han ido segregando y discriminando poblacionesâ.

Al respecto, mencionan 6 errores en la implementación de las TIC en las localidades del rÃo Napo, que los he resumido en el cuadro siguiente:

- Sobre el primer punto, señalan que en comunidades como Tacsha Curaray donde se implementó un cabina BAS y es parte de la red de telemedicina rural, las autoridades, lÃderes locales y productores no usan internet y consideran que este servicio âsólo sirve para el uso de docentes y alumnosâ. En el caso de los telecentros implementados por el INICTEL â UNI, después de un año capacitar alrededor de 200 personas, dejaron de dictar los cursos de ofimática y nadie ha suplido esta carencia.

- Sobre el segundo error, comentan que se da un primer distanciamiento entre los que saben usar la tecnologÃa y los que no saben. En el marco de los contenidos, desplaza a la información producida localmente por otra que viene de fuera y mejor elaborada. Las comunidades, principalmente indÃgenas, no están en condiciones de asimilar, procesar ni adaptar estas tecnologÃas, mucho menos a la velocidad con la que se reproducen porque no disponen de herramientas para redimensionarlas.

- El tercer aspecto señala que las TIC genera distancias entre los grupos locales: âA nosotros no nos dejan usar, ellos nomás lo utilizanâ, señala una señora refiriéndose a los técnicos en salud, que hacen uso de internet.

- Como cuarto aspecto, los autores encuentran que con 2 cabinas de internet para 200 centros poblados distribuidos a lo largo de 450 Km, lo que se logra es un listado de buenas intenciones antes que soluciones reales.

- Un quinto punto es que muchas cabinas sólo funcionan cuando hay energÃa eléctrica (generalmente entre las 6:00 p.m. y 9:00 p.m. de la noche) y las que usan paneles solares requieren condiciones atmosféricas favorables.

- Finalmente, cuentan que la red de telemedicina del Napo colapsó al tratar de extender su señal a otros servicios. La municipalidad, instituciones del Estado, PolicÃa Nacional, Marina de Guerra, entre otros hacen uso indirectamente de la red afectando su funcionamiento regular.

En conclusión, que las TIC lleguen a las comunidades rurales amazónicas, si bien representan un punto de inflexión entre el todo o la nada, tal como fueron planteadas inducen a su subutilización y restringen su potencialidad.

Leave a reply